Bin Laden, Hersh, e l’uccisione del messaggero

E’ accusato di aver messo in piedi una storia ridicola sull’uccisione di Bin Laden, di non averla sostanziata con fonti identificabili o documenti inoppugnabili; tuttavia basterebbero le contraddizioni della narrativa ufficiale, le sue implausibilità, a rendere l’inchiesta del giornalista americano Seymour Hersh degna di attenzione.

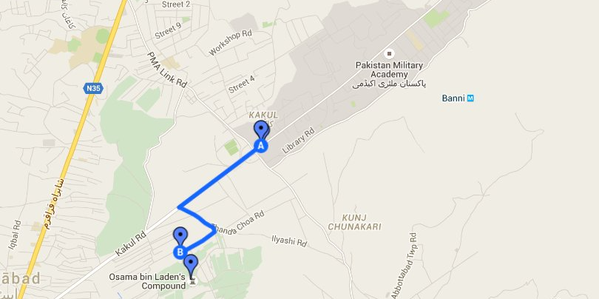

Costruito nel 2004, il fortino di Abbottabad, in Pakistan, distava due chilometri dall’Accademia degli ufficiali dell’esercito pakistano, e tre dal Quartier Generale dei Battaglioni da combattimento. E’ quello, secondo la versione ufficiale, il nascondiglio scelto da Bin Laden per dirigere le operazioni di terrorismo globale contro gli Stati Uniti e i suoi alleati. Oppure, secondo la versione di Hersh, quello era un posto perfetto per “proteggere” un ospite così scottante. Una versione, quella di Hersh, corroborata da Carlotta Gall, corrispondente del New York Times in Afghanistan e Pakistan dal 2001 al 2013.

La Gall, in un articolo pubblicato sul Nyt nel marzo 2014, era stata ben più esplicita: una fonte dell’Intelligence pakistana le aveva rivelato l’esistenza di un ufficio dedicato alla gestione di Bin Laden. L’ipotesi che il leader di Al Qaeda fosse nelle mani di Islamabad era tenuta in considerazione dall’amninistrazione Obama, anche pubblicamente.

Già nel maggio del 2010 il Segretario di Stato Hillary Clinton aveva mosso un’accusa pesantissima: “Qualcuno nel governo del Pakistan sa dove si nasconde Bin Laden.”

Il portavoce del Presidente pakistano Farhatullah Babar, rigettando l’accusa, specificò: “Se i nostri ufficiali sapessero dov’è Bin Laden, il leader di Al Qaeda non sarebbe certo un uomo libero.”

I sospetti della Clinton furono in parte confermati un anno più tardi dal Presidente Usa Barack Obama, durante l’annuncio della morte di Bin Laden: “Negli anni ho ripetuto che avremmo agito in Pakistan se avessimo saputo dove si nascondeva.

Obama va considerato la fonte più autorevole sull’eliminazione di Bin Laden; in quel messaggio alla nazione aggiunse dettagli espliciti: “nell’agosto 2010 sono stato informato di una possibile traccia; […] la cooperazione con il Pakistan nelle operazioni di contro-terrorismo ci ha aiutato a scovare Bin Laden, e il fortino di Abbottabad.”

La frase non lascia spazio a interpretazioni: il Pakistan ha concretamente aiutato gli Stati Uniti a risalire al nascondiglio di Bin Laden. Il problema è capire in che modo.

Nella comunità di Intelligence americana “lead (traccia)” si riferisce a un indizio che porta alla soluzione di un caso; poteva riferirsi all’assistente di Bin Laden, Abu Ahmed Al Kuwaiti: secondo la narrativa ufficiale, la Cia sarebbe risalita a quel nome grazie agli interrogatori su Hassan Ghul, un sospetto qaedista detenuto in una prigione segreta in Pakistan.

Oppure, come spiegato da Hersh, si riferiva a un ufficiale dell’esercito pakistano – che il giornale pakistano The News indica nel Brigadiere Usman Khalid) – il quale, nell’agosto 2010, varcò la soglia dell’ambasciata americana a Islamabad per vendere informazioni su Bin Laden.

In un articolo pubblicato su Maclean’s il 15 maggio, il reporter Adnan R. Khan ha confermato la ricostruzione di Hersh, specificando che nel fortino si vedevano spesso le Jeep Potohar, i mezzi in dotazione dell’ISI (Servizi Segreti pakistani); nel suo articolo, Khan ha raccontato anche di una conversazione del 2009 con un ex capo di “Lashkar e Taiba”, gruppo jihadista contiguo all’ISI: “Bin Laden è ad Abbottabad, i vertici dell’ISI lo stanno proteggendo.”

La versione di Hersh è stata corroborata anche dalla Gall sul Nyt, la quale ha citato fonti anonime agli alti livelli dell’Intelligence pakistana. E sostenuta fino all’12 maggio anche dalla Nbc: in un articolo firmato da quattro giornalisti, si citavano diverse fonti nell’Intelligence americana. La Nbc ha poi rettificato, spiegando che l’informatore pakistano ha “solo” aiutato a scovare il fortino di Abbottabad, e per questo sarebbe stato pagato, ma non avrebbe “venduto” Bin Laden. Più o meno la stessa versione offerta dalla Associate France Press, basandosi su fonti dell’Intelligence pakistana.

La Nbc ha specificato che la loro ricostruzione non contraddirebbe la versione dell’amministrazione Obama; fino all’inchiesta di Hersh, però, i main stream media non avevano mai parlato dell’ufficiale pakistano decisivo per trovare il fortino di Bin Laden: perpetuavano così il “mito” che gli Usa, ad Abbottabad, c’erano arrivati solo grazie alle informazioni estorte a Ghul sotto tortura – sebbene il Report del Senato Americano sulle torture della Cia, pubblicato nel dicembre 2014, abbia smontato questa narrazione.

Anche sulla sorte di Al Kuwaiti la versione ufficiale viene attaccata da Hersh: il giornalista spiega che l’assistente di Bin Laden inseguito dalla Cia non sarebbe morto durante il raid, come non sarebbero deceduti suo fratello e la moglie, e nemmeno Amal, figlio di Bin Laden.

La prova che Al Kuwaiti sia stato ucciso nel fortino di Abbottabad consiste in comunicato ufficiale delle autorità pakistane.

Il 4 maggio 2011 la Reuters pubblicò le immagini di tre cadaveri, indicati come gli uomini morti durante il raid: nessuna denota una somiglianza incontrovertibile con l’immagine pubblica di Al Kuwaiti; infatti la Reuters non ha mai identificato quale dei tre fosse l’assistente di Bin Laden, nè l’ha fatto con gli altri due. La quarta vittima è una donna.

Del cadavere di Bin Laden non esistono fotografie ufficiali, distrutte dal governo Usa. Si sa, però, che lo sparo mortale fu inflitto al volto dopo due colpi al petto: è l’ex soldato speciale Rob O’Neill ad averlo rivelato pubblicamente. Un racconto contraddetto da Matt Bisonnette, un altro componente della missione: sarebbe stato lui a ferire mortalmente Bin Per altro sono gli unici due soldati della missione rimasti in vita: gli altri 23 sono morti in un incidente di elicottero e in un’esercitazione.

Grazie alle testimonianze di Bisonnette e O’Neill, però, tutti sono concordi su un punto: era un uomo disarmato. E fu giustiziato. In quegli istanti i Navy Seals, si dice, lo reputarono comunque pericoloso per la loro incolumità: un giudizio che ha scavalcato l’ordine presidenziale di catturare vivo il leader di Al Qaeda; invece hanno eliminato l’uomo che poteva raccontare i segreti dell’organizzazione che riuscì a organizzare un attacco così complesso come l’11 Settembre.

Secondo Hersh, invece, l’esecuzione sul posto era parte dell’accordo strappato dagli Usa con i vertici militari pakistani per mettere le mani sul leader di Al Qaeda. Il Pakistan, poi, doveva risultare estraneo sia alla presenza di Bin Laden, sia al raid dei Navy Seals.

Ed è proprio la versione dei governi degli Usa e del Pakistan sul raid notturno ad Abbottabad che costituisce la parte più indigeribile dell’intera storia, al di là dell’inchiesta di Hersh.

La Reuters pubblicò prima di tutti anche le immagini dei resti dello Stealth schiantatosi nel fortino per una manovra errata. E’ stato il motivo per cui l’operazione dei Navy Seals è durata 40 minuti: dopo aver fatto saltare l’elicottero, hanno atteso l’arrivo di un Chinook, i cui rotori producono un rumore udibile in un raggio di vari chilometri; un suono ascoltato con ogni certezza dai soldati nell’Accademia Ufficiali e nel Quartier Generale dei Battaglioni da combattimento dell’esercito; e dalle loro finestre avranno osservato la colonna di fuoco quando lo Stealth è saltato in aria.

Insieme a migliaia di abitanti di Abbottabad, sono stati tenuti svegli dalle pale di tre elicotteri da guerra; in quei 40 minuti i Seals avrebbero fatto esplodere bombe e sparato raffiche con armi automatiche; eppure, non un solo agente di polizia si è presentato davanti al fortino, nonostante la centrale fosse sommersa di chiamate dei cittadini terrorizzati.

Nell’articolo uscito sul New York Times lo scorso 12 maggio, Carlotta Gall ha riportato questi dettagli, oltre alle voci raccolte sul campo quando ha ispezionato l’area del raid: la polizia di Abbottabad aveva ricevuto dai “piani alti” l’ordine di non intervenire, perché era in corso un’operazione.

Un’operazione protetta dal buio completo: in quelle ore, in città, la corrente era staccata.

Nè Hersh né Gall hanno prodotto documenti sull’eventualità che gli Usa avessero avvertito i vertici militari di Islamabad sulla missione; ma solo la cooperazione tra Usa e Pakistan può spiegare la “mancata” intercettazione radar degli Stealth e del Chinook, il black-out ad Abbottabad, l’inazione di polizia ed esercito, il mancato decollo di elicotteri o aerei per rispondere al blitz di forze straniere in un’area con due centri militari così importanti.

A causa della mancanza di prove concrete nell’inchiesta, molti giornalisti hanno ferocemente criticato Hersh, dimenticando però un fattore determinante: il Dipartimento di Stato ha apertamente minacciato di perseguire coloro che rendono pubbliche informazioni relative al raid.

Da tempo l’amministrazione Obama ha lanciato una lotta senza precedenti contro i whistleblower, cioè chi denuncia crimini all’interno di istituzioni o aziende nell’interesse della comunità: come il soldato Chelsea Manning, che ha passato a Wikileaks migliaia di documenti sulle atrocità dell’esercito Usa in Iraq; o Edward Snowden, il collaboratore della Nsa che ha consegnato al Guardian le prove sulla sorveglianza di massa globale attuata dagli Usa, e giudicata illegale da un tribunale americano; o John Kiriakou, l’ex agente Cia che nel 2007 parlò apertamente dei programmi di tortura, e da allora è stato un bersaglio del governo.

Guerra in Iraq, tortura, e sorveglianza illegale, sono stati al centro di alcune delle inchieste più note di Hersh: ogni volta ha ricevuto ondate di critiche per l’audacia delle sue tesi, spesso basate su fonti anonime ma dettagliate. Oggi però il livello di aggressione contro il giornalista è altissimo: gli hanno dato del “complottista”, del vecchio pazzo, di essere un “venduto” al servizio del Pakistan, di aver fatto solo passi falsi negli ultimi anni.

La critica più seria, e più insidiosa, sarebbe il livello scadente dell’articolo sul piano etico e professionale: secondo gli editorialisti di Slate, Huffington Post, Vox, Politico (per molti giornalisti italiani, i modelli per interpretare l’esplosiva inchiesta), senza prove documentali non è possibile avvalorare le accuse di Hersh, o confutarle; così hanno fatto da megafono alla risposta della Casa Bianca: le accuse sono senza fondamenta. Matthew Rosenberg del Nyt ha sentenziato che se non avesse portato quella firma, l’inchiesta sarebbe stata cestinata anche da LRB, la rivista che l’ha pubblicata; la cui direttrice editoriale è stata accusata, tra l’altro, di non aver condotto un serio fact checking.

Ma è proprio la rivisitazione puntigliosa della narrazione della Casa Bianca che ha spinto Hersh a indagare sull’uccisione di Bin Laden; giudicandola menzognera, ha deciso di fidarsi delle sue fonti, anche sui dettagli più controversi.

Gli hanno confidato che parti del cadavere di Bin Laden sono state gettate sui monti del Waziristan: è lì che si doveva inscenare una postuma eliminazione con una bomba sganciata da un drone. E’ una tesi ridicola? La Casa Bianca però, ed Hersh l’ha sottolineato, non ha mai fornito prove che sulla USS Carl Vinson si sia davvero celebrato un rito funebre per il leader di Al Qaeda, poi gettato in fondo all’oceano.

Finora tutti hanno preso per buona la versione ufficiale di Washington.

E’ assurdo pensare, per dirla con Hersh, che il Governo Usa abbia mentito anche sulla disposizione del cadavere di Bin Laden? Come del resto è già successo sulla guerra in Iraq, sulla tortura, sulla sorveglianza di massa?

Su tali questioni, il livello dei giornalisti americani ed europei si è dimostrato, quello sì, scadente: hanno pubblicato informazioni poi rivelatesi false, citando “fonti ufficiali anonime” fin troppo interessate a costruire una narrativa filo-governativa.

Con Hersh, in fondo, si è verificato un fenomeno ormai consueto: si uccide il “messaggero” quando il messaggio è troppo scomodo o destabilizzante: e la sua inchiesta conferma che gli governo Usa ha messo in piedi una storia falsa sull’uccisione di Bin Laden; a cui la maggior parte dei giornalisti non ha saputo opporsi, rischiando di avvalorarla.

Uno dei casi più sconvolgenti del fenomeno “uccidi il messaggero” riguardò il giornalista Gary Webb, che sul San Josè Mercury, nel 1996, aveva firmato un’inchiesta su come la Cia, negli anni ’80, fosse stata funzionale a un gigantesco traffico di cocaina, e il governo avesse cercato di insabbiare lo scandalo. L’inchiesta di Webb, Dark Alliance, era ben documentata, e fece tremare i palazzi di Washington; come reagirono i suoi colleghi del New York Times, del Washington Post e del Los Angeles Times? Lo massacrarono.

Nel 2014 è uscito un film sulla triste storia di Gary Webb, Kill the Messanger: è stato ignorato, e ancora oggi quello scandalo fatica a entrare della memoria storica degli americani.

Un altro film, invece, uscito nel 2012, è stato campione di incassi e di critica: Zero Dark Thirty racconta il ritrovamento e l’uccisione di Bin Laden rispettando fedelmente la versione ufficiale della Casa Bianca. Un film che in un documentario della Pbs viene definito opera di propaganda della Cia.

Dopo il successo della sua inchiesta, ed essersi attirato l’ira dell’establishment, Webb venne trattato come un paria nel mondo del giornalismo main stream; sbancato e depresso, nel 2004, si tolse la vita con due colpi di pistola. Risulterà ben più complicata la missione di “uccidere il messaggero” con un bersaglio come Hersh: è un giornalista che con le sue inchieste ha contribuito a modellare la coscienza collettiva di un’intera nazione; e sta cercando di farlo anche oggi.

di Cristiano Arienti

in copertina: fermo immagine dal film Zero Dark Thirty

Distanza tra il fortino di Bin Laden e l’Accademia degli Ufficiali dell’esercito pakistano; 2 Km circa