11 Settembre: siamo tutti Americani, ma alcuni sono più Americani degli altri

S. Paul è una piccola cattedrale in stile gotico ai piedi delle avveniristiche torri di Wall-Street; è nota per essere l’edificio in attività più antico di Manhattan. Lo scorso settembre, durante la mia permanenza a New York, ho avuto modo di conoscere Sylvia, una parrocchiana; mi ha raccontato che l’organo funziona solo in parte: alcune canne sono ancora stipate di polvere e detriti dei grattacieli crollati durante l’attacco terroristico dell’11 Settembre 2001. Il costo per ripulirle ammonterebbe ad alcuni milioni di dollari, e la maggior parte dei fedeli di S. Paul vorrebbe destinare quella somma ad attività caritatevoli. Altri invece, chiedono la rimozione di quei resti, affinché l’organo torni funzionante come prima.

A tredici anni di distanza dal giorno in cui tutto cambiò, a parte la polvere in qualche interstizio, le ferite urbane sembrano essersi richiuse: al posto delle Torri Gemelle sono stati costruiti il memoriale dell’11 Settembre, appena inaugurato, e la Liberty Tower, che aprirà nel 2015. La sera di ogni anniversario due fasci blu s’arrampicano nell’oscurità sopra New York: gli spettri del World Trade Center 1 e del World Trade Center 2, colpiti da due aerei di linea dirottati, ricordano l’evento più tragico per gli Usa dai tempi di Pearl Harbour, la base hawaiana attaccata dalla flotta giapponese nel 1941. Dalla sponda di Brooklyn si possono osservare quegli ologrammi di luce proprio come tredici anni prima i newyorkesi fissavano terrorizzati le torri sventrate, i pennacchi di fumo, il volo dei jumpers, la distruzione degli edifici, le ondate di polvere simili a getti vulcanici.

A tredici anni di distanza dal giorno in cui tutto cambiò, a parte la polvere in qualche interstizio, le ferite urbane sembrano essersi richiuse: al posto delle Torri Gemelle sono stati costruiti il memoriale dell’11 Settembre, appena inaugurato, e la Liberty Tower, che aprirà nel 2015. La sera di ogni anniversario due fasci blu s’arrampicano nell’oscurità sopra New York: gli spettri del World Trade Center 1 e del World Trade Center 2, colpiti da due aerei di linea dirottati, ricordano l’evento più tragico per gli Usa dai tempi di Pearl Harbour, la base hawaiana attaccata dalla flotta giapponese nel 1941. Dalla sponda di Brooklyn si possono osservare quegli ologrammi di luce proprio come tredici anni prima i newyorkesi fissavano terrorizzati le torri sventrate, i pennacchi di fumo, il volo dei jumpers, la distruzione degli edifici, le ondate di polvere simili a getti vulcanici.

Eppure, in quel giorno di commemorazione, per me è stato difficile percepire le cicatrici emotive delle persone.

All’alba avevo appuntamento con Marie, un’infermiera originaria del Colorado. Ci siamo seduti dentro a una caffetteria e abbiamo ordinato la colazione. Dopo qualche minuto le ho fatto presente che era l’anniversario dell’11 Settembre. Marie ha fatto una pausa, guardandomi perplessa; poi, posando una mano sulla fronte, ha detto: “Sai, me l’ero scordato.”

Più tardi sono andato a visitare la Columbia University; circa 3000 bandierine a stelle strisce tappezzavano le due aiuole del piazzale, tra gli edifici in mattone e la biblioteca in stile dorico. Mi sono seduto su una panchina, all’ombra di una quercia, davanti a quelle piccole lapidi di stoffa; ho provato ad armonizzare il mio spirito con un lutto tutto sommato ancora recente. Non ce l’ho fatta. Ero troppo colpito dallo sciamare disinvolto di studenti e professori. La stragrande maggioranza della gente tirava dritto senza nemmeno manifestare compostezza di fronte all’enormità di quel simbolo. Come se fosse invisibile.

Il 12 settembre 2001 il Corriere della Sera titolò: “Siamo tutti Americani”. E davvero mi sentivo così, e non solo perchè la cultura di quel Paese ha sempre giocato un gande ruolo nella mia vita. Ricordo di aver scritto a un’amica: “Un giorno verrò a New York e pregherò per i morti”.

Ma tredici anni più tardi si rivelava essere meno facile del previsto.

Verso l’una di pomeriggio sono entrato in una piccola caffetteria di Saint Nicholas Avenue. In televisione trasmettevano in diretta le celebrazioni dell’anniversario dell’11 Settembre, ma a volume basso. Sul video si alternavano i parenti delle vittime nel recitare i nomi dei cari che non ci sono più. All’improvviso un cliente ha chiesto chi fossero quelle persone. Tutti si sono voltati a fissare il video. “E’ l’11 Settembre oggi.”, ha detto qualcuno. Non è stato aggiunto altro, e ognuno è tornato alle proprie faccende: chi a servire dietro al bancone, chi ad addentare il suo panino, chi a bere il caffè macchiato.

Quel giorno, l’unico momento di vero calore, l’ho sentito al tramonto, in Albany Street, accanto al World Trade Center. La banda della polizia di New York si preparava per una parata commemorativa a Ground Zero. Gli agenti arrivavano alla spicciolata, posavano i loro strumenti e si abbracciavano con chi era già sul posto. Pacche sulle spalle, volti commossi: era con un sorriso amaro che ricordavano i colleghi sepolti dal ferro e dal cemento tredici anni prima. A intermittenza partiva un muro sonoro di tamburi e cornamuse; man mano che arrivavano altri agenti, le note si levavano sempre più spesse, ti entravano un centimetro dopo l’altro in profondità, ti scuotevano, toccando le corde della tristezza.

E le cicatrici emotive le scopri quando le persone decidono di aprirsi con te.

Marie mi ha raccontato che stava guidando lungo una statale di Denver quando il primo aereo colpì la North tower (WTC1); raggiunta la clinica dove lavorava, trovò tutti incollati al televisore. Si aggrappò a una collega quando sullo schermo comparve il secondo aereo e si schiantò contro la South tower. Pianse Marie, vedendo le torri sgretolarsi in pochi secondi, mentre arrivavano notizie di un’esplosione al Pentagono: a migliaia stavano morendo, davanti agli suoi occhi e ai miei, in quei precisi istanti.

Sylvia, la parrocchiana di S. Paul, era all’aeroporto di Roma l’11 Settembre, in partenza per New York. Tutti i voli, però, vennero cancellati a causa dell’attacco. E giorni dopo, quando toccava a lei imbarcarsi per gli Stati Uniti, Sylvia cedette il posto a un imprenditore italo-americano con una grande urgenza di rientrare in New Jersey. E’ così che conobbe il suo futuro marito.

Con Alison, una manager di progetti urbani di New York, è stato diverso. Entrambi laureati in letteratura inglese, abbiamo trovato una grande sintonia su molti argomenti che ci stanno a cuore. E sulla guerra all’Iraq ci siamo intesi al volo: l’amministrazione di George W. Bush e Dick Cheney, presidente Usa e vice, ha fabbricato le prove dell’esistenza delle armi di distruzione di massa nelle mani di Saddam Hussein; e hanno inventato i legami tra il dittatore iracheno e Osama Bin Laden, il “mandante” dell’attacco.

Hanno mentito al mondo per giustificare una guerra decisa ben prima dell’11 Settembre, come ha confermato, tra gli altri, l’ex ministro del tesoro Paul O’Neill. Sia io che Alison scuotevamo la testa al pensiero che né Bush né Cheney abbiano pagato per i loro crimini di guerra: dalle armi al fosforo, alle torture, agli eccidi indiscriminati. Poi però ho manifestato il mio disprezzo per Paul Wolfowitz, il vicesegretario alla Difesa dell’amministrazione Bush che più di tutti spinse per la guerra in Iraq, prima e dopo l’attacco all’America.

Nel 1992, insieme a Dick Cheney, allora ministro della Difesa dell’amministrazione Bush Senior, Wolfowitz elaborò una guida per la difesa americana: gli Stati Uniti, dopo la caduta del Comunismo, dovevano emergere come unica potenza mondiale. Tra i punti cardine, si stagliava un piano preciso: difesa degli interessi americani con azioni militari unilaterali; conquista delle materie prime ovunque, soprattutto il petrolio nel Medioriente. Quel documento, inizialmente giudicato troppo aggressivo, ispirò l’ala neoconservatrice del partito repubblicano; nel 1997 Richard Perle e Robert Kagan costituirono il “Progetto per il Nuovo Secolo Americano” (Pnac), via via sottoscritto da molti uomini chiave dell’era Reagan-Bush Senior e della futura amministrazione Bush Junior (Fonte). E non stupisce, quindi, che pochi giorni dopo l’11 Settembre Wolfowitz, come ha testimoniato l’ex generale Wesley Clark, avesse già mosso guerra all’Afghanistan, programmato l’attacco all’Iraq, e preparasse altri cinque conflitti nei successivi cinque anni: Siria, Libano, Somalia, Sudan, Libia e Iran. Semplicemente, stava mettendo in atto il piano studiato da almeno un decennio.

Alison è rimasta sorpresa; nominare Wolfowitz è stato come socchiudere una porta che dà su una dimensione parallela rispetto alla narrativa ufficiale dell’attacco all’America del 2001.

C’è stato un silenzio tra noi, rotto da una frase buttata lì casualmente.

“L’11 Settembre è stato un ‘inside job’; lo sai, vero?”

Stava insinuando che qualcuno nelle istituzioni americane, oltre ai dirottatori e ai loro complici, abbia avuto un ruolo nell’attacco terroristico. Alison ha studiato il mio viso per qualche secondo. Non vedendo nessuna reazione di disgusto, ma di recettiva neutralità, è andata avanti.

“In pochi hanno il coraggio di parlarne apertamente: se lo fai, rischi di essere deriso e compatito. Accade ancora oggi a quei parenti delle vittime dell’11 Settembre che non smettono di cercare giustizia. E se hai un lavoro appena decente e cominci a criticare la versione ufficiale dell’11 Settembre, vieni emarginato, rischi di perdere il posto. Ma si sa che è stato un “inside job”.

“La versione ufficiale” e i primi dubbi

Secondo un sondaggio condotto da Zoegby nel 2004, il 49% dei Newyorkesi era convinto che individui del governo Usa sapessero in anticipo degli attentati, e non li abbiano fermati di proposito. E nel 2007, sempre secondo un sondaggio Zoegby, il 51% degli Americani pensava che Bush e Cheney andassero incriminati per gli attacchi dell’11 Settembre (fonti).

Ma per quale motivo gli Americani, durante una telefonata anonima, accusano i loro governanti (l’amministrazione Bush-Cheney è rimasta in carica fino al 2008) di crimini così gravi? Perché siamo tutti d’accordo: chi lavora nelle istituzioni e volutamente non fa nulla per fermare un attentato terroristico, commette un crimine.

Cosa è successo in quei pochi anni per motivare quella sete di giustizia?

Nella giornata dell’11 Settembre e nelle settimane successive, esponenti del governo, dello Stato e delle Forze armate, hanno fornito delle spiegazioni; e il quadro ufficiale, in sintesi, era questo:

– gli attentati terroristici dell’11 Settembre erano imprevedibili e impensabili.

– i 4 arerei (l’A11 schiantatosi contro il WTC1, il volo 175 contro il WTC2, l’A77 nel Pentagono, e l’UA93 in un campo della Pennsylvania) erano stati dirottati da 19 affiliati ad Al Qaeda, un gruppo di combattenti islamici nato negli anni ’80 durante l’invasione sovietica in Afghanistan. Il capo di Al Qaeda Osama Bin Laden aveva deciso di attaccare gli Stati Uniti perché lui e i fondamentalisti islamici odiavano la democrazia, la libertà, e lo stile di vita degli Americani.

– si era scoperto che nell’agosto 2001 uno degli attentatori aveva ricevuto 100.000 dollari da Saeed Sheikh, un cittadino pakistano contiguo ai Talebani e Al Qaeda, e ben noto come spia.

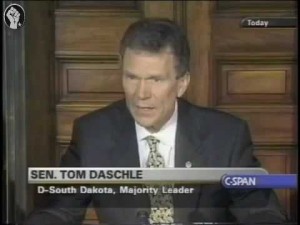

Sulla base di questi elementi gli Stati Uniti hanno lanciato la “guerra al terrorismo”, come l’ha proclamata G.W. Bush nel suo messaggio la sera dell’11 Settembre 2001. La mattina dopo l’amministrazione ha messo sotto al naso dei leader di Camera e Senato una proposta di Aumento dell’Uso della Forza (AUMF), che avrebbe autorizzato il governo gli Stati Uniti ad attaccare qualsiasi nazione sul pianeta; e gli avrebbe dato carta bianca nel perseguire chiunque, dentro e fuori dagli Usa, senza nemmeno avvertire un giudice. Il leader democratico al senato Tom Daschle, ventiquattr’ore dopo l’11 Settembre, si oppose a quel tipo di AUMF; come sei giorni dopo si sarebbe rifiutato di passare la prima bozza del Patrioct Act, una legge anti-terrorismo: lui e il presidente della Commissione Giustizia Patrick Lehay la giudicavano liberticida (fonte Washington Post).

Mentre l’amministrazione Bush-Cheney conduceva una battaglia interna contro Daschle e Lehay, a livello internazionale raccolsero intorno a loro una coalizione per andare alla caccia di Bin Laden in Afghanistan, “protetto” dai Talebani, i fondamentalisti islamici al potere.

Anni dopo Gary Bernsten, ex agente Cia in quei giorni alla testa delle operazioni a Kabul, ha rivelato che a Bin Laden e ai leader talebani era stata concessa la via di fuga: gli Stati Uniti non attaccarono né le carovane di auto, né il ponte aereo con il Pakistan (fonte).

Eppure il Paese che finanziava i Talebani e in teoria ospitava Bin Laden, continuava a restare fuori dai radar dell’ira americana; anche dopo la scoperta che Saeed Sheikh, uno dei presunti finanziatori dei dirottatori, era un uomo di Mamhood Ahmed, l’allora direttore dei servizi segreti pakistani (ISI). Il ruolo del Pakistan venne completamente oscurato; forse perché il 12 Settembre 2001 Ahmed era a New York a discutere con Joe Biden, l’attuale vice del presidente Obama, del ruolo del suo Paese nella guerra al terrorismo. Sheikh e la pista pakistana vennero dismessi. E alla fine, il problema stesso su chi avesse finanziato i terroristi fu tralasciato, ignorando i palesi legami tra i dirottatori e i servizi segreti dell’Arabia Saudita (fonte)

Tuttavia, in molti cominciavano a porsi delle domande: come era stato possibile che 19 persone, per quanto ben organizzate, avessero potuto mettere in ginocchio la Nazione militarmente più forte al mondo? Dove avevano fallito i Servizi segreti americani? Che cosa non aveva funzionato nel Norad (Sistema di difesa dello spazio aereo del Nord Atlantico)? Possibile che nessuno pagasse i propri errori?

Dalla Casa Bianca non giungevano risposte: gli Usa erano una nazione in guerra, per questo i media non sembravano mettere pressione ai politici e ai militari per riceverle. Poi però ecco le prime fughe di notizie: l’amministrazione Bush-Cheney aveva ignorato chiare minacce di Al Qaeda. Come il “Memo Phoenix”: nel luglio 2001 l’investigatore Fbi Ken Williams aveva avvertito il quartier generale che affiliati di al-Qaeda si stavano addestrando a pilotare aerei commerciali, e suggeriva un’indagine più approfondita. O come il “Memo Minnesota”, collegato all’arresto del potenziale dirottatore Zacarias Moussaoui, avvenuto il 16 agosto 2001. A Coleen Rowley, capo della squadra Fbi che aveva proceduto all’arrestato, però, era stato impedito di proseguire le indagini sul computer e gli effetti personali di Moussaoui, nonostante gli investigatori avessero intuito che “il terrorista era coinvolto in un piano per schiantare qualcosa contro il World Trade Center a New York”.

Con l’emergere di questi fatti, l’atteggiamento di parte dei media e anche di alcuni politici cominciò a mutare.

Nel 2002 il leader al senato Tom Daschle promosse un’inchiesta interparlamentare sull’operato dei servizi segreti: si doveva indagare il perché l’America avesse la guardia abbassata quel giorno, nonostante tutta una serie di minacce concrete. (E’ significativo che Daschle, nell’ottobre 2001, è stato bersaglio di una delle mortali lettere all’antrace; gli altri destinatari furono il Senatore Lehay e diversi giornali e mezzi di informazione.

I rappresentanti Porter Goss e Richard Shelby per i repubblicani, e Bob Graham e Nancy Pelosi per i democratici, vennero incaricati di presiedere i lavori della commissione. L’amministrazione Bush, e in particolare il vicepresidente Dick Cheney, tentò in tutti i modi di bloccarla sul nascere: arrivò a intralciarla, e perfino a pretenderne la chiusura.

Il 16 maggio 2002 Daschle denunciò pubblicamente Cheney, e domandò a George W. Bush di spiegare agli Americani perché li avesse tenuti all’oscuro delle minacce qaediste pre-11 Settembre. Daschle si riferiva soprattutto al rapporto dei servizi segreti sottoposto al presidente il 6 agosto 2001 (PDB), titolato: “Bin Laden determinato a colpire gli Stati Uniti”. Il contenuto di quelle due pagine sarebbe divenuto pubblico solo due anni dopo (fonte). E c’è voluto molto tempo ancora prima di conoscere altri aspetti relativi a quel PDB: in realtà quello fu l’ultimo vero tentativo di convincere l’amministrazione Bush-Cheney dell’imminenza di un attacco terroristico multiplo agli Stati Uniti (fonte).

Quello che venne tenuto nascosto

Nel 1998 il presidente Usa Bill Clinton aveva nominato Richard Clarke come consigliere al contro-terrorismo alla Casa Bianca: Bin Laden e Al Qaeda erano diventati il principale pericolo per gli Stati Uniti, dopo gli attentati dinamitardi alle ambasciate di Nairobi e Dar es Salaam. Con l’arrivo dell’amministrazione Bush-Cheney nel 2001, di fatto il pericolo rappresentato da Bin Laden venne ignorato, e i consigli di Clarke accantonati. Nel 2009 l’ex “zar” al contro-terrorismo, dimessosi nel 2002, rilasciò un’intervista sensazionale a John Duffy e Ray Nowosielski, autori di “9/11 Press for the Truth” e “Who is Richard Blee“; davanti alle telecamere Clarke ha spiegato: “La Cia seguiva due dei futuri dirottatori, Khalid Al-Mihdhar e Nawaf Al-Hazmi, fin dal gennaio 2000, quando si incontrarono a Kuala Lumpur, in Malesia, in un summit con altri leader di Al Qaeda.”

Fu Richard Blee, supervisore di “Alec Station“, la squadra Cia dedicata ad Al Qaeda, a coprire l’operazione di intelligence. “Alec Station” si era attivata dopo che l’Nsa (Agenzia della Sicurezza nazionale) aveva intercettato delle telefonate dal covo di Bin Laden in Yemen. Grazie alla testimonianza di Mark Rossini, agente Fbi di collegamento con la Cia presso “Alec Station”, oggi sappiamo fino a che punto i servizi segreti Usa spiassero i movimenti dei futuri dirottatori: “Oggi sappiamo che in città c’era anche Khalid Shaikh Mohammed, considerato la mente degli attacchi terroristici dell’11 Settembre (dal 2003 detenuto a Guantanamo); ma solo Al-Hazmi e Al-Mihdhar presero parte al “summit” per pianificare le due azioni terroristiche che avrebbero poi colpito gli Stati Uniti (l’attacco kamikaze nell’ottobre 2000 contro la USS Cole, nel Golfo Persico, e l’11 Settembre).

Durante il suo viaggio per Kuala Lumpur, Al-Mihdhar fece scalo a Dubai; lì, Alec Station” raccolse l’informazione che il futuro dirottatore era già in possesso di una Visa multipla per gli Stati Uniti.

Secondo la ricostruzione di Clarke, dopo Kuala Lumpur i due futuri dirottatori vennero “persi”; in realtà si trasferirono per un breve periodo in Thailandia, dove si incontrarono con Khallad bin Attash, un altro leader qaedista. Anche quel meeting venne spiato dalla Cia, ma l’operazione venne mantenuta segreta perfino agli agenti di “Alec Station”. Nella primavera del 2000 Al-Mihdhar e Al-Hazmi sbarcarono a Los Angeles, accolti da Omar Al-Bayoumi, già sospettato dalla Cia di essere un asset dei servizi segreti dell’Arabia Saudita.

Secondo la ricostruzione di Clarke, dopo Kuala Lumpur i due futuri dirottatori vennero “persi”; in realtà si trasferirono per un breve periodo in Thailandia, dove si incontrarono con Khallad bin Attash, un altro leader qaedista. Anche quel meeting venne spiato dalla Cia, ma l’operazione venne mantenuta segreta perfino agli agenti di “Alec Station”. Nella primavera del 2000 Al-Mihdhar e Al-Hazmi sbarcarono a Los Angeles, accolti da Omar Al-Bayoumi, già sospettato dalla Cia di essere un asset dei servizi segreti dell’Arabia Saudita.

Almeno 60 agenti della Cia, incluso il Direttore George Tenet, ricevettero l’informazione che due operativi di Al Qaeda era entrati negli Stati Uniti. E quando Rossini, con il suo collega dell’Fbi Doug Miller, si apprestava a inviare l’informativa al Quartier generale dell’Fbi, vennero bloccati da agenti della Cia, e istruiti di mantenere il segreto. Uno degli agenti Cia era Alfreda Bikowsky, che più tardi avrebbe occupato una delle più alte cariche nell’apparato del Contro-Terrorismo americano.

Clarke, che dice di essere stato tenuto all’oscuro di tutto, spiega che la Cia non condivise l’informazione perchè cercava di infiltrare Al Qaeda attraverso i due sauditi. Tuttavia, non si è mai capacitato del perché la Cia avvertì l’Fbi solo 16 mesi dopo l’arrivo dei due qaedisti negli Usa. E questo, nonostante il Direttore Tenet giudicasse un attacco imminente da parte di Al Qaeda sicuro al 100%; il 17 agosto Tenet volò in Texas per vedere il Presidente Bush e , si presume, convincerlo ad agire, ma senza risultati.

E nell’intervista, l’ex “zar” del contro-terrorismo ha lanciato un’accusa pesantissima: “Al-Hazmi e Al-Mihdhar vennero inseriti in una generica lista di ricercati il 23 agosto; se fossero stati segnalati come pericolosi terroristi, e avessimo fatto una caccia all’uomo con foto segnaletiche, o anche solo rintracciando le carte di credito, li avremmo presi in meno di 24 ore.”

Quindi nel tardo agosto la Cia prevedeva un attacco imminente agli Stati Uniti da parte del gruppo di Bin Laden; ma la caccia di due pericolosi qaedisti collegati all’attacco della USS Cole venne affidata a un inesperto agente dell’Fbi

I sospetti di Clarke sulla buonafede della Cia sono confermati da Alì Soufan, l’ex agente Fbi che investigò l’attacco kamikaze alla USS Cole. Nel libro “The Black Banners: the Inside story of 9/11 and the war against Al Qaeda”, Soufan apre uno scenario ancor più incredibile: attraverso gli interrogatori ai qaedisti coinvolti nell’attentato alla USS Cole, aveva saputo dei summit in Thailandia e in Malesia; ma soprattutto, aveva ricostruito il piano di un grosso attentato contro gli Stati Uniti. Tuttavia, quando domandò collaborazione ai servizi segreti, si trovò di fronte a un muro di gomma: la Cia, infatti, non condivise mai le informazioni con l’Fbi, e a proibì a Rossini di parlare con i colleghi delle sue attività ad Alec Station. Soufan non si arrese; l’11 giugno 2001 una rappresentanza dell’Fbi si confrontò con agenti Cia di alto livello: chiedeva informazioni che permettessero di risalire all’identità di chi stava progettando gli attentatati previsti da Soufan. Ancora una volta la Cia mancò di rivelare le identità di Almihdhar e Alhazmi, e la loro probabile presenza negli Stati Uniti. Soufan richiese alla Cia un altro meeting specifico sui partecipanti del summit in Malesia, ma non gli venne concesso. In quelle settimane fu Almihdhar invece, nel frattempo uscito dagli Usa, a ottenere un nuovo visto per entrare negli Stati Uniti (fonte / fonte / fonte).

Nel 2011 Clarke, in un’intervista rilasciata a Fabrizio Calvi, autore di “Les routes de la terreur”, è stato esplicito: “i servizi segreti hanno volutamente evitato di condividere con me e l’Fbi le informazioni sui futuri dirottatori e la rete che li protesse nei due anni precedenti all’11 Settembre.”

Chi voleva sapere la verità

Clarke, Soufan e chiunque si è interessato criticamente all’11 Settembre, ha impiegato molti anni a discernere i fatti rilevanti, fra quelli noti, e connetterli affinché acquisissero una logica comprensibile e solida. Soprattutto perché era delicatissimo per i giornalisti approfondire le indagini senza passare per “traditori”.

In un lungo articolo del 12 settembre 2001 Robert Fisk, giornalista dell’Indipendent e grande conoscitore di Al Qaeda, cercò di inquadrare l’attentato terroristico; spiegò il risentimento di parte del mondo arabo con politiche Usa sbagliate in Medioriente e nel conflitto Israelo-Palestinese: accostò le migliaia di morti al WTC alle 500.000 vittime in Iraq durante l’embargo per mancanza di medicinali. Fisk venne linciato mediaticamente. Anni dopo dirà: “Non puoi andare contro la Storia, quando si è messa in moto”.

Quell’episodio costituì un precedente chiaro, soprattutto nei Paesi anglo-sassoni: non si accettavano critiche all’America. La sera stessa dell’11 Settembre gli Stati Uniti erano in guerra contro il Terrore, tre settimane dopo invadevano l’Afghanistan, e nel 2002 l’attacco all’Iraq appariva mese dopo mese sempre più irrinunciabile. E se col tempo alcune domande al Commander in Chief della nazione in guerra iniziavano a farsi scomode, pochi osavano mettere in dubbio le spiegazioni del suo governo; anche quando sfidavano l’evidenza, la logica, o il ridicolo.

Chi invece voleva sapere tutto, filo e per segno, su come e perché quasi 3000 persone fossero morte in quegli attacchi, erano proprio i parenti delle vittime dell’11 Settembre. Ognuno di loro precipitava, giorno per giorno, nel baratro solitario del proprio dolore: qualcuno si appigliava alla fede, qualcun altro all’amore di chi gli era rimasto; altri ancora alla sete di vendetta contro un nemico immateriale, il terrore, e la sua armata ineffabile.

C’era chi, però, non si accontentava per nulla della versione ufficiale, e anzi, si poneva una questione: ma per quale motivo non si sta indagando sugli eventi dell’11 Settembre?

Quattro donne, unite dalla tragedia di aver perso i mariti nella distruzione delle Torri Gemelle, hanno cominciato a riunirsi; raccoglievano materiale giornalistico che potesse dare una risposta ai loro dubbi: possibile che non ci fossero state mancanze? E nessuno, nel governo, si assumesse la responsabilità per non aver protetto gli Americani? Possibile che nemmeno un ministro offrisse le proprie dimissioni, o che qualcuno le pretendesse? Mindy Kleinberg, Kristen Breitweiser, Lorie Van Auken e Patty Casazza sarebbero divenute note come le “Jersey Girls”, vivendo tutte in New Jersey. Con loro sconcerto, su un tavolo di cucina, si compose un quadro per nulla corrispondente alla “versione ufficiale”.

Il 12 settembre 2001 Richard Myers, vice-comandante delle Forze armate congiunte e il militare con il più alto grado sul campo, aveva affermato che l’attacco era impensabile? Un articolo di giornale riportava che due mesi prima George W. Bush, intervenuto al G8 di Genova in Italia, aveva dormito su una nave perché i servizi segreti temevano un attacco terroristico di Al Qaeda con aerei di linea lanciati come missili sulla città. E spiegava che nel marzo 2001 i servizi segreti italiani (i primi di una lunga serie ad avvertire gli Usa dell’imminenza di un attacco) avevano condiviso con gli Stati Uniti le loro indagini su Al Qaeda: la cellula milanese aveva svelato “un catastrofico attentato negli Usa riguardante aeroporti, esplosivi e città, di cui presto avrebbe parlato tutto il mondo”.

Robert Mueller, direttore dell’Fbi, andava ripetendo che i dirottatori erano riusciti a sfuggire alle indagini anti-terrorismo? Nel 2002 salta fuori che la squadra Fbi “Able Danger” aveva spiato le attività degli affiliati di Al Qaeda sin dal 1999: i vertici erano stati avvertiti inutilmente di un attacco imminente (rivelatosi quello alla USS Cole) e – sembra incredibile – in un caso si erano rifiutati di visionare la mappa della presenza di affiliati di Al Qaeda negli Stati Uniti. “Able Danger” venne boicottato: per due volte furono distrutti i dati raccolti, anche quelli sui futuri dirottatori, finché il progetto, anziché diventare operativo, venne chiuso nel marzo 2001 (fonte).

Il problema del finanziamento ai terroristi nei due anni precedenti all’11 Settembre veniva sminuito? Nel 2002 l’agente Fbi Robert Wright esce allo scoperto: “Il quartier generale ha bloccato le mie indagini sui finanziamenti alle cellule di Al Qaeda negli Usa, ricevuti da potenze ed entità straniere”.

Davanti a una rete così articolata di menzogne, le “Jersey Girls” sono passate dalla loro cucina alle piazze: hanno cominciato una battaglia di sensibilizzazione dell’opinione pubblica americana, forse la più dura nella storia Usa, chiedendo un’indagine indipendente sugli eventi dell’11 Settembre. Non appena le mogli di quattro vittime si sono esposte, in tanti sono usciti allo scoperto, mettendo in dubbio la “versione ufficiale”. E le “Jersey Girls” hanno funzionato da catalizzatore per chi fosse in possesso di informazioni utili per un’eventuale inchiesta: sono cominciati a piovere dettagli e particolari taciuti dal Governo, dalle Forze armate, dai servizi segreti e da una lunga lista di agenzie federali.

L’amministrazione Bush-Cheney è stata costretta a istituire un’indagine sull’11 Settembre; la Commissione d’inchiesta (9/11 Commission) è partita con 400 giorni di ritardo e con soli 16 milioni di dollari a disposizione, se comparati con i 40 spesi per spulciare la relazione tra Clinton e Monika Lewinsky.

Il giorno in cui tutto saltò

Nel marzo 2003, all’apertura dei lavori della Commissione, la “Jersey Girl” Mindy Kleinberg ha letto ai membri un appello per un’inchiesta trasparente; il testo, come ha ammesso Jamie Gorelick, uno dei membri della Commissione, offriva le linee guida per l’indagine: dal rilascio dei visti ai 15 dirottatori sauditi, con vizi di forma e procedura, ai buchi nella sicurezza degli aeroporti; dalle strane speculazioni in borsa pre-11 Settembre sulle due compagnie aeree coinvolte negli attentati, al monumentale materiale investigativo ignorato dai servizi segreti fino all’11 Settembre, ma che permetterà alle autorità di chiudere il caso in poche settimane (fonte).

Per non parlare del Norad: l’aviazione militare non ha difeso lo spazio aereo di New York (i missili Stringer al WTC non vennero utilizzati – fonte); e non è riuscita a proteggere nemmeno il Pentagono, o la Casa Bianca, o il Campidoglio. Alle 8:43 la Faa (Agenzia Federale dello Spazio Aereo) notifica al Norad di un secondo aereo dirottato, il volo 175; alle 8:46 il volo A11 si schianta nel WTC1; alle 10, ancora nessun caccia vigila sui cieli di Washington D.C..

Nonostante il Generale Myers lo abbia negato, negli anni le Forze Armate Congiunte avevano eseguito periodiche esercitazioni con scenari simili all’11 Settembre, anche con aerei dirottati e lanciati su New York, o al Pentagono (fonte). In quei giorni però il Norad era impegnato in una gigantesca simulazione di guerra con eventi speculari all’attacco dell’11 Settembre. Myers davanti alla Commissione ha affermato che “Vigilant Guardian”, il nome dell’operazione, non ha minimamente influito sull’efficacia della risposta del Norad; o meglio, sulla sua inefficacia. E Myers non ha avuto giustificazioni rilevanti per essere entrato in video-conferenza con la Faa e il Joc (Comando delle Operazioni Congiunte della Casa Bianca) solo dopo lo schianto dell’A77 (il terzo aereo dirottato) al Pentagono, avvenuto alle 9:37.

Se Myers era indisponibile, il Segretario della Difesa Donald Rumsfeld in pratica aveva ignorato gli attacchi a New York; e quando il Pentagono venne colpito, lasciò il suo ufficio tagliandosi fuori dalla linea delle comunicazioni. Chi invece aveva agito con prontezza era stato proprio Richard Clarke. Alle 9:10, otto minuti dopo lo schianto del secondo aereo (volo 175) contro il WTC2, Clarke aveva già dato ordine di far decollare caccia a protezione di Washington D.C., e di pattugliare tutto lo spazio aereo Usa. Le sue istruzioni si sono perse lungo la catena di comando. E sospesa nell’incertezza, era l’autorizzazione per abbattere un aereo civile in caso di emergenza; da qualche mese la procedura era mutata: solo il Presidente degli Stati Uniti poteva dare quell’ordine.

Nell’istante in cui il primo aereo sventrò il WTC1, George W. Bush si stava avviando verso una scuola elementare in Florida; dicono che non ebbe reazioni alla notizia. Quando gli comunicarono che un secondo aereo si era schiantato nel WTC2, e l’America era sotto attacco, il Presidente era in un’aula, in mezzo a dei bambini, con gli occhi della stampa addosso: non fece una piega.

Mentre i jumpers spandevano lo sguardo, per un’ultima volta, sul guasto orizzonte di Manhattan, Bush Junior rimase imbambolato per 5 minuti in quell’aula, ad ascoltare la filastrocca “my little petty goat – il mio piccolo capretto”. E quando con gli occhi ha cercato qualcuno che lo imbeccasse su cosa fare, Ari Fleischer, il Press Secretary, prese una lavagnetta e ci scrisse sopra: “NON DIRE ANCORA NIENTE” (fonte: Washington Times).

Da qui in poi, dalle 9:02 fino alle 10:06, i fatti assumono la forma a seconda di chi li racconta. Basti sapere che i ricordi e le testimonianze di Dick Cheney, Richard Clarke e di chi era alla Casa Bianca, non combaciano affatto. Soprattutto, sono molto discordanti le versioni riguardo al vice-presidente: dov’era era Cheney alle 9:37, quando il volo A77 si è schiantato nel Pentagono? A che ora diede la luce verde per abbattere un aereo civile?

George W. Bush, secondo quello che ci è dato sapere da lui in persona, non diede particolari ordini prima delle 10:18, quando istruì il Ministro della Difesa Donald Rumsfled, riportato nel suo ufficio, sulle procedure da seguire con gli aerei dirottati. Quindi non avrebbe mai dato al suo vice l’autorizzazione ad abbattere voli civili; non è nemmeno chiaro se i due riuscirono a parlarsi per telefono, quante volte, per quanti minuti. Quando Clarke si informò su chi avesse l’autorizzazione a dare ordine di abbattere aerei di linea – con missili Stringer a disposizione della Casa Bianca – Cheney gli fece sapere che Bush, per telefono, gli aveva appena affidato la delega per quel comando. (fonte: Jane’s / fonte / fonte).

Norman Mineta, il Ministro dei trasporti, ha testimoniato davanti alla Commissione che alle 9:25 si trovava nel Peoc (Centro Presidenziale per le Operazioni di Comando) in collegamento con il Comando operativo della Faa; e secondo Mineta, nel Peoc c’era anche Dick Cheney.

Tra le 9:26 e le 9:30, secondo la testimonianza della Faa, anche il radarista dell’aeroporto “Dulles” di Washington era in comunicazione con la Casa Bianca; aggiornava il Joc e Clark sui movimenti di un aereo non identificato diretto verso la capitale. Era l’A77, dirottato alle 8:54, ma di cui la Faa aveva perso completamente le tracce. Secondo la versione di Mineta, l’agente Douglas Cochrane è entrato almeno due volte nel Peoc riportando il conto alla rovescia del radarista, e il fatto che il velivolo si dirigesse verso l’area della Casa Bianca.

Con la distanza che si assottigliava sempre di più, Cochrane ha chiesto: “l’ordine resta invariato?”

Cheney rispose: “l’ordine non cambia”.

Il radarista dell’aeroporto di Washington intanto procedeva con il conto alla rovescia: 10 miglia, 9 miglia, 8 miglia, e così via. All’improvviso, però, il Boeing, a 800 Km/h, ha eseguito una virata di 300°. I radaristi dell’aeroporto di Dulles hanno tirato un sospiro di sollievo: pensavano si trattasse di un “caccia giunto a proteggere Washington”. Quando si sono accorti che l’aereo, invece, puntava sul Pentagono, ormai era troppo tardi anche per chiederla, l’autorizzazione ad abbatterlo. Oltre ai passeggeri dell’A77, sono morte 125 persone.

Cheney, al contario di Mineta e di altri, ha sempre dichiarato che poco prima dello schianto dell’A77 contro il Pentagono, si trovava nel suo ufficio; e nell’istante dell’impatto stava percorrendo un tunnel nei sotterranei della Casa Bianca. Sempre secondo la sua versione, sarebbe arrivato nel Peoc alle 9:58. Per Cheney, tutta la sequenza raccontata da Mineta relativa al A77, in realtà, si riferiva al quarto aereo dirottato, l’UA93. Tuttavia, come ha stabilito la Commissione dell’11 Settembre, non ci fu bisogno di abbattere nessun aereo civile: tra le 10.03 e le 10:06 l’UA93 si schiantò in un campo della Pennsylvania, e non contro il Campidoglio, come i terroristi avevano pianificato: l’eroismo dei passeggeri, ribellatisi ai dirottatori, salvò i parlamentari americani.

Più o meno alla stessa ora, a New York, altri eroi perdevano la vita: entrati nella South tower per soccorrere più gente possibile, centinaia di pompieri e i poliziotti non rividero mai più la luce, la baia del fiume Hudson, né la soglia di casa.

Cheney seguì la distruzione della South tower in diretta televisiva. Ricevuta la stima delle vittime, secondo i testimoni, ha socchiuso gli occhi; quando li ha riaperti, ha telefonato a George W. Bush, convincendolo a starsene lontano da Washington D.C.. Dopodiché, ha fatto chiamare gli avvocati presidenziali per mettere a punto l’espansione dei poteri della Casa Bianca, il Patrioct Act, e la richiesta dell’AUMF per avere carta bianca sull’intero pianeta.

19 colpevoli, nessun responsabile

Ben due mesi e mezzo prima, il 28 giugno 2001, il Direttore della Cia George Tenet aveva chiesto una riunione d’urgenza con il Consigliere alla Sicurezza Condoleezza Rice. Alla presenza del Consigliere al Contro-terrorismo Richard Clarke, Tenet andò in escandescenza per convincere la Rice che fosse imminente uno spettacolare attentato terroristico da parte di Al Qaeda: le fonti erano sicure al 100%. Il giorno stesso Clarke consigliò di aumentare l’allerta a tutti i livelli, compreso quello della Faa. La Rice uscì da quella riunione senza aver spostato di un millimetro la sua posizione, e quindi quella dell’amministrazione Bush: non esisteva nessun pericolo concreto di attentati terroristici da parte di Al Qaeda (Fonte). Nei giorni successivi Clarke convocò in riunione tutte le principali agenzie domestiche, avvertendo del pericolo incombente; ma le sue direttive vennero ignorate o non ben coordinate. Dopo quel 28 giugno la Rice, ufficialmente, passò al presidente Bush almeno 6 rapporti (PDB) stilati dai servizi segreti in cui si parlava di un attacco agli Usa; compreso il famoso PDB del 6 Agosto, con le frasi:

“attività sospetta (da parte di affiliati di Al Qaeda) nel nostro Paese per la preparazione di dirottamenti o altri tipi di attacchi a costruzioni”

“stiamo indagando sull’informazione di un gruppo di affiliati di Al Qaeda negli Usa che sta pianificando attacchi esplosivi”

Ma la versione che la Rice diede alla Commissione di inchiesta, quando fu chiamata a testimoniare sotto giuramento, non cambiò:

“Non c’era nessuna indicazione di un attacco imminente: quei rapporti offrivano informazioni storiche e generali sulle minacce di Al Qaeda”.

Questa è una delle 935 dichiarazioni false, secondo il Center for Public Integrity, rilasciate da esponenti dell’amministrazione Bush alla Commissione (Fonte). Non contando quelle di Bush e Cheney: il presidente e il suo vice hanno testimoniato insieme, a porte chiuse, senza prestare giuramento, senza registrazione, e con il potere di revisionare gli appunti presi dai membri della Commissione.

Domanda: è per quelle menzogne che il rapporto finale, redatto da Philippe Zelikow, collaboratore di lunga data della Rice e membro del team di transizione dell’Amministrazione Bush nel 2000. Nel Report Zelokow stabilisce che c’è stata solo una grande negligenza da parte dei servizi segreti.

C’è da dubitarne; se anche quelle 935 dichiarazioni (più le testimonianze di Bush e Cheney) fossero state attinenti ai fatti, la Commissione non sarebbe mai giunta alle conclusioni di Mindy Kleinberg nel suo appello: “Si dice che i terroristi siano stati fortunati: ma quando sei davanti a un ripetuto schema di protocolli calpestati, leggi infrante, comunicazioni saltate, non puoi chiamarla ancora fortuna”.

Quando nel 2004 i risultati dell’inchiesta vennero resi pubblici, da tempo il senatore Max Cleland si era dimesso dalla vice-presidenza della Commissione: dichiarandosi scandalizzato, accusava l’amministrazione Bush di insabbiamento (fonte).

Condoleezza Rice è stata promossa a Segretario di Stato, confermando la politica dell’amministrazione Bush nei riguardi di chiunque avesse avuto una qualche responsabilità oggettiva nell’11 Settembre: da Richard Myers, promosso ai vertici delle Forze armate congiunte, fino all’ultima impiegata. E’ stata premiata perfino Shayna Steinger, l’impiegata che al consolato di Jedda, in Arabia Saudita, aveva rilasciato i visti a 12 dei futuri dirottatori. Nel 2009 la Steinger è diventata analista politica all’ambasciata americana negli Emirati Arabi.

Durante le audizioni dell’inchiesta, a parte Richard Clarke, nessuno ha mai chiesto scusa agli Americani.

Giustizia per le vittime dell’11 Settembre

Nel 2003 Ellen Mariani, che nell’11 Settembre ha perso il marito Louis, intentò una causa contro l’amministrazione Bush-Cheney: qualcuno nel governo e nei servizi segreti sapeva in anticipo degli attacchi, ma non fece nulla, intenzionalmente, per evitarli. Dopo tredici anni la causa della signora Mariani è stata rigettata in tutti i gradi della giustizia americana, compresa la Corte Suprema.

E nel 2009 proprio la Corte Suprema ha domandato al presidente Barack Obama se si potesse levare l’immunità speciale concessa ai Sauditi in relazione all’attacco terroristico; immunità speciale concessa da Bush nel 2002. Un gruppo di parenti delle vittime dell’11 Settembre infatti tentava, per l’ennesima volta, di portare in tribunale elementi del governo Saudita. Chi ha intentato la causa si basava su ricostruzioni giornalistiche, ma soprattutto sulla testimonianza di Bob Graham, co-presidente dell’inchiesta interparlamentare sull’operato dei servizi segreti in relazione all’11 Settembre; quella istituita da Tom Daschle e ostacolata da Cheney in tutti i modi.

Da anni Graham cerca di sensibilizzare l’opinione pubblica per la declassificazione di un capitolo intero del rapporto finale dell’inchiesta: 28 pagine in cui viene descritto in modo dettagliato come elementi del governo saudita abbiano supportato logisticamente e finanziariamente i dirottatori. In un’intervista del 2007 rilasciata ad Al Arabiya, è stato lo stesso principe Bandar, all’epoca dell’11 Settembre ambasciatore saudita a Washington, a tradirsi: “i nostri servizi segreti hanno seguito con precisione i movimenti dei terroristi; se gli Stati Uniti ci avessero ascoltato seriamente, l’11 Settembre non sarebbe mai avvenuto” (fonte).

L’avvocato della Casa Bianca Elena Kagan ha intimato alla Corte di ignorare quella richiesta: “non c’è nessun motivo per levare l’immunità speciale ai sauditi in relazione ai fatti dell’11 Settembre”. Nel 2010 la Kagan, figlia di Robert Kagan, fra gli ideologi che elaborarono il “Progetto per un Nuovo Secolo Americano”, è stata nominata Giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti.

In un’aula di tribunale le 28 pagine classificate sarebbero già materiale probatorio: se venissero rese pubbliche, e sparisse l’immunità speciale ai sauditi, il Principe Bandar avrebbe molte cosa da spiegare ai cittadini americani; compreso il motivo per cui il 13 settembre 2001 venne accolto alla Casa Bianca, chiedendo e ottenendo da Bush in persona il permesso espatriare 144 tra diplomatici sauditi e le loro famiglie. Tra loro c’erano gli elementi dei servizi segreti che “seguirono con precisione” i dirottatori? E forse Bush stesso, e Cheney, sarebbero chiamati a dare delle spiegazioni ai loro concittadini: l’ex presidente potrebbe giustificare i legami suoi e di suo padre con i Bin Laden e la famiglia reale saudita; l’ex vicepresidente chiarirebbe il suo conflitto di interessi con la Halliburton, società petrolifera di cui è stato presidente. La Halliburton nell’Iraq post-Saddam ha concluso affari d’oro.

Non c’è nessun motivo di pensare che questo accada. Nell’intervista rilasciata nel 2009, Richard Clarke ha spiegato nel dettaglio come i servizi segreti ai più alti livelli e la Casa Bianca hanno gestito in modo discrezionale le informazioni sull’imminente attacco. Il fallimento dell’intelligence, sempre secondo Clarke, è stato causato da una politica precisa, non da una mancata capacità di indagine. “Le loro responsabilità”, ha sentenziato Clarke, “non sono emerse né durante la Commissione interparlamentare, né durante la Commissione dell’11 Settembre. L’hanno fatta franca.”

Domanda: Clarke esagera? Sta cercando di coprire le sue di responsabilità? Nel giugno 2001 aveva chiesto di lasciare il suo incarico come consigliere al contro-terrorismo: da settimane, basandosi sull’intelligence americana e internazionale, ripeteva di un imminente attacco da parte di Al Qaeda, ma l’amministrazione Bush-Cheney non gli credeva.

Nello stesso periodo Paul Wolfowitz diede un discorso all’Accademia militare di West Point, incentrato “sull’attacco a sorpresa”. Il vice-segretario alla Difesa, prendendo Pearl Harbour da esempio, ha spiegato:

“In tempi di pace capita di non comprendere i segnali di un imminente pericolo, essenzialmente per una mancanza di immaginazione; oppure, certe informazioni sono considerate così importanti, da essere condivise solo dalle più alte cariche. L’imminenza di Pearl Harbour era davanti agli occhi di tutti: ma nessuno ci credeva, perché c’era una mancanza di immaginazione; e chi possedeva il codice per decifrare le comunicazioni giapponesi, non lo condivise con chi avrebbe potuto fermare l’attacco. Oggi viviamo in un mondo di grandi aspettative, e il è il rischio è proprio questo: l’incapacità di prevedere l’impensabile”.

Anche nella versione aggiornata al 2000 del “Progetto per un Nuovo Secolo Americano”, in cui è incardinata la dottrina Wolfowitz, viene citato l’attacco a sorpresa a Pearl Harbour, l’evento che spinse gli Usa a entrare nella II Guerra mondiale:

“Il processo di trasformazione della tecnologia militare americana sarà molto lungo, in assenza di un avvenimento catastrofico e catalizzante – come una nuova Pearl Harbour”.

Quel passaggio a pagina 51, scritto da Dov Zakheim, un altro vice-segretario alla Difesa dell’amministrazione Bush, e il discorso di Wolfowitz, sono indicativi: pur non mancando di immaginazione, i due non hanno mai creduto all’imminenza di un attacco a sorpresa, catastrofico e catalizzante, nonostante i segnali fossero plateali; si tennero per sé le informazioni chiave che avrebbero permesso di fermare gli attentati terroristici.

La 9/11 Commission, in pratica, ha perdonato la negligenza di tutti quelli coinvolti negli eventi dell’11 Settembre. Come ha spiegato Coleen Rowley, l’agente Fbi che contribuì al “Minnesota Memo”, “in un’aula di tribunale quegli stessi comportamenti potrebbero essere giudicati negligenza criminale.”

Il tempo passa, e la possibilità di vedere i colpevoli di quelle mancanze paghino per le loro colpe si assottiglia sempre di più.

E la possibilità di vedere in un tribunale americano quei Sauditi che aiutarono i dirottatori dell’11 Settembre diminuisce, sebbene esiste un crescente movimento per la declassificazione delle 28 pagine, in cui il ruolo dell’Intelligence dell’Arabia Saudita emerge con chiarezza.

La battaglia di Graham e dei parenti delle vittime dell’11 Settembre continua; e va avanti anche la lotta dei sopravvissuti e dei primi soccorritori per ottenere supporto finanziario per curarsi da tumori e da gravi malattie respiratorie. Alle 2975 vittime di quel giorno fatale, infatti, vanno aggiunte centinaia di morti sospette: probabilmente causate delle 400 tonnellate di amianto, più 82 agenti velenosi o cancerogeni, presenti nelle tre torri polverizzatesi in pochi secondi – il WTC1, il WTC2 e il WTC7 (fonte / fonte).

E i parenti hanno dovuto lottare perfino per un pezzettino di caro da sotterrare e omaggiare con un funerale. Solo 1637 vittime (il 60%) sono state identificate: delle altre, si diceva, non era rimasto nemmeno un centimetro per poter eseguire un’analisi del Dna. Nel 2011 erano stati scoperti 65 camion stipati con le macerie del World Trade Center. Due anni più tardi la “Jersey Girl” Lorie Van Auken, dopo tutto questo tempo, ha trovato la forza di esporsi ancora una volta riguardo a quei camion abbandonati: “Siamo disperati. Questa città ha avuto così fretta a ricostruire, ma ha trascurato di maneggiare con rispetto i resti di chi è stato ucciso quel giorno. New York e l’America ci hanno dimenticato”.

Un pugno di vittime, grazie alle analisi sui nuovi resti ritrovati, sono state identificate; tutto il materiale umano su cui non è stato possibile fare analisi di Dna efficaci, è stato trasportato in sacchi di plastica nei sotterranei del memoriale-museo dell’11 Settembre. Alcuni dei parenti di chi morì l’11 Settembre si sono assiepati a Ground Zero, per protestare contro quella che giudicano l’ultima mancanza di sensibilità nei confronti dei loro cari.

Per questo a New York, l’anno scorso, non sono riuscito ad armonizzare il mio spirito con la memoria di quell’evento: dentro di me sento che manca giustizia per quei morti; e provo grande empatia per chi è rimasto in Terra e lotta in nome del marito, o di una figlia, e di un sentimento, l’amore, che è più forte di tutto. Se fossi un fedele di S. Paul, chiederei di ripulirle le canne dell’organo; magari dentro, per quanto improbabile, si trovano centimetri di Kenneth Van Auken. Lo strumento musicale, poi, tornerebbe e a risuonare come un tempo. E forse noi, un giorno non lontano, riusciremo ad ascoltare un brano in più di verità.

di Cristiano Arienti

Foto di copertina: La Cattedrale di S. Paul, NYC, l’11 Settembre 2001

L’articolo è stato aggiornato il 13 agosto 2015

Fonti (oltre a quelle con il link nel testo)

http://www.historycommons.org/timeline.jsp?warning_signs:_specific_cases=complete_911_timeline__strike_in_us__pdb&timeline=complete_911_timeline

https://www.youtube.com/watch?v=c-QqmCn9VVM (9/11 Press for the Truth)

Intervista di Richard Clark agli autori di 9/11 Press for the truth

Who is Richard Blee? (Inchiesta di Nowosielski e Duffy su “Alec Station”)

https://www.youtube.com/watch?v=dxhl4gg84IU (Farenheit 9/11 – il film di Michael Moore doppiato in ITA)

https://www.youtube.com/watch?v=E18zaVc3U_s (Intervista di The Real News a Bob Graham sul ruolo dell’Arabia Saudita nell’11 Settembre)